Alla deriva

Un viaggio esclusivo tra le parole degli sconosciuti

Basta scrivere a inizio di frase “Caro…” “Cara…” per sentire di aver oltrepassato una linea, un confine. Dispongo le quattro lettere sul foglio e già sono accanto a quel qualcuno cui è indirizzata la lettera e, insieme, dopo la prima riga, mi ritrovo quantomai dentro me stessa. Quell’essermi caro dell’altro gli rende accessibile la mia dimora e, nel guidarlo tra le stanze da letto, il soggiorno, la cucina, l’ingresso, la esploro con lui.

Scrivere è la forma che meglio conosco per tornare a casa.

Giorgio Agamben in Quel che ho visto, udito, appreso... (Einaudi) mette in fila debiti di riconoscenza e doni ricevuti nel corso della sua vita. Tra i tanti ecco: ho imparato da Anna Maria Ortese «che si scrive per uscire dalla vita adulta e riscostruire il paradiso infantile. Ma che quando, alla fine, ritroviamo e sillabiamo le filastrocche puerili, questo ci fa diventare nuovamente, amaramente adulti». Ho riletto più volte questa dichiarazione che sta lì a significare che nella scrittura in particolare, e nell’esistenza in generale, a un certo punto della salita si inizia a calare, che si tenta di fare ritorno più che di partire, che il tempo va veloce in un rapporto inversamente proporzionale alla nostra preparazione, che ricominciamo a balbettare a mano a mano che ci avviciniamo agli estremi e che, soprattutto, abitiamo qualunque tempo con l’inadeguatezza dei nostri pochi mezzi.

«Caro…», «Cara…»

Poggio la penna.

A chi scriverò questa cartolina? Chi sarà il Caro o Cara che, insieme a tutte le altre scritture custodite

in questo luogo, finirà alla deriva?

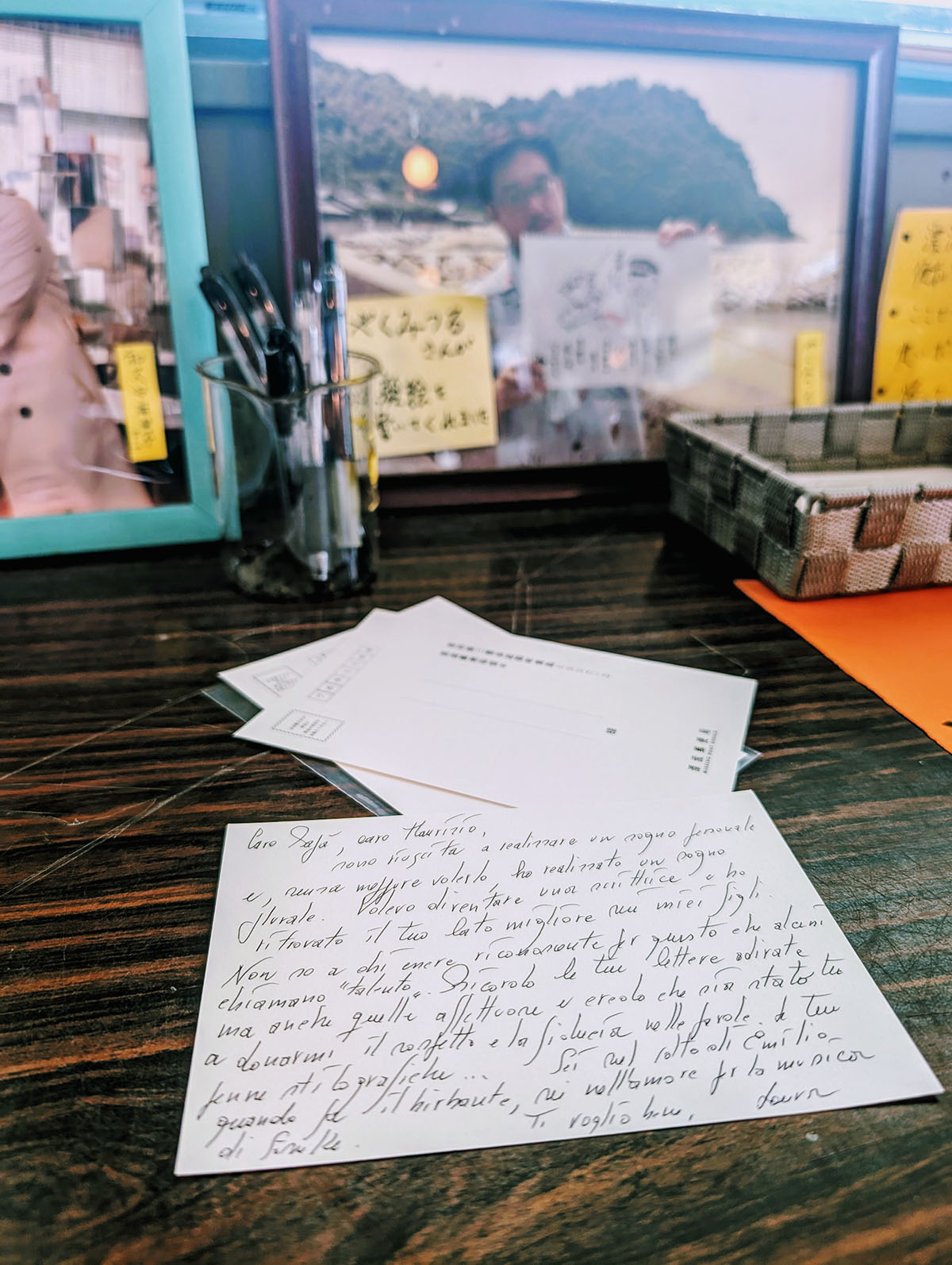

È agosto, il romanzo è finito. È solo adesso che, per la terza volta, posso preparare il viaggio. Da sempre me lo concedo solo dopo che sono depositati i luoghi e le storie. Ora che sarei in grado di distinguere la giovane donna che è Risa in una folla sterminata, e Takuto, che neppure immaginava di ritagliarsi questo spazio nella trama, ora che posso dire con certezza (pur senza pedinarlo) che il padre di Risa è andato anche oggi a verificare che nelle buche della posta di Kamakura non siano cadute lettere senza indirizzo e so che sua moglie Marie, in qualunque luogo si trovi, è altrove. Solo adesso che vedo con chiarezza il vecchio direttore Baba apporre il timbro con la data di ricezione su ogni lettera giunta all’Ufficio postale alla deriva, posso approdare ad Awashima e spedire anch’io la mia cartolina.

Voglio scrivere lì le mie parole, farle naufragare, sperare che arrivino da qualche parte.

Giri di telefonate, permessi, consigli, email con mille inchini dentro. Tra due settimane parto.

È settembre ma l’estate in Giappone si trascina fino alla metà di ottobre. Sono uscita di casa alle 7.46, ho scortato i passi dei bambini fino a scuola. Hanno varcato il grande cancello di legno; era troppo presto e dal mon non si sono affacciati né la preside né il custode. Alcuni loro compagni però erano già in cortile, in quello spazio sterrato circondato da immensi cedri e pini centenari, pronti a tirare fuori la palla – nascosta, per tradizione, in un posto segreto che si tramanda di classe in classe – e a giocare.

Poi, accelerando, ho percorso a perdifiato la strada fino in stazione ma a bordo del treno, con il piccolo trolley accomodato davanti, il convoglio ha iniziato a rallentare. Un controllo sulla linea, recitava la voce del capotreno, e il mezzo continuava a camminare a passo d'uomo tanto che le persone in strada ci procedevano a fianco, sarebbe bastato allungare il braccio per tenersi senza strappi per mano, le biciclette ci superavano. Ho immaginato me stessa camminare secondo il mio passo di donna da lì fino all’aeroporto di Haneda ma poi il movimento è ripreso e un’ora dopo l'aereo è decollato.

Sono rimasta seduta accanto a due estranee che parlavano fitto, eppure non ricordo più nulla di quanto si dicevano. Io guardavo in basso, come pescando tra le nuvole il profilo di un tratto di Giappone conosciuto, cercando la testa del monte Fuji, indagando i rilievi e i laghi che talvolta vi si aprivano dentro, misteriosi.

Non ho bevuto nulla, non ho aperto libro: continuavo a pensare all’Ufficio postale alla deriva e a chi, o a cosa, avrei scritto.

A Ciccio Bello, il mio unico pupazzo dell’infanzia.

Per via dell’asma non ho mai potuto avere peluche: se ne ricevevamo da amici, ringraziavamo con garbo, ma poi, non appena gli ospiti andavano via, li si riponeva lontano. Mia madre trascinava una sedia all’ingresso, vi saliva in piedi, stendeva le braccia e li chiudeva nello scatolone in fondo al soppalco, subito sopra alla porta della loro camera da letto. Rimasero lì accumulati negli anni (rimanendo fatalmente solo “oggetti”). Invece, grazie al fatto che tu non raccoglievi la polvere, ho potuto tenerti. Ricordo la tua testa liscia liscia, con qualche scanalatura per riprodurre una inesistente capigliatura, il faccione con la bocca un po’ aperta, la maglia rosa ruvida al tatto, i pantaloni cuciti addosso, il tuo sorriso che mi comunicava qualcosa di buono. Grazie di avermi insegnato l’amore per le cose, a capire in questa maniera quanto potesse muoversi da sola la mia immaginazione.

Tutto è screpolato ad Awashima, la vita qui si secca come vernice che a lungo è rimasta intatta ma poi, da una stagione a un’altra, è venuta via. Il vento si mangia le superfici, la salsedine arrugginisce i metalli, l’aria e l’acqua corrodono e marciscono i materiali, il sole divora i colori.

Il tempo, zitto, si trascina dietro gli esseri umani.

La prima volta che sono sbarcata su quest’isola dalla curiosa forma a elica, mi ha impressionato e poi rattristato e poi nuovamente turbato – conducendomi infine a un’emozione irresoluta – notare la quantità strabiliante di detriti galleggianti che le si riversavano sopra. C’erano bottigliette di plastica, boe, reti da pesca, confezioni di bentō, attrezzi sconosciuti, utensili decapitati, oggetti mozzati; per quante iniziative virtuose legate al recupero e alla pulizia delle spiagge siano attive, a ogni viaggio ne trovo di nuovi (ecco ora un annaffiatoio a forma di elefante, l’imbottitura di un cuscino, decine di lattine). È l’inquinamento sì, ma è anche la natura perché è a causa delle correnti e delle maree che Awashima è soggetta all'accumulo di rifiuti e scorie. Si narra che l’isola stessa sia stata partorita da questa coreografia d’acqua e di sabbia: si è formata dall'affastellamento di materiali andati alla deriva.

Anche oggi, camminando lungo le spiagge di Awashima, arrampicandomi sui muretti come ogni mattina fa Risa, ho pensato che le parole non sono meno concrete della spazzatura, e che, ugualmente invisibili, varcano più geografie rimanendo incagliate chissà dove. È stato il destino della grafia a onde di Emily Dickinson e delle sue buste di poesia. Una grafia che, uno dei suoi molteplici corrispondenti, paragonò alle «impronte fossili degli uccelli» e che si sparpagliano e poi ammassano su frammenti di fortuna. Nell’edizione americana chiudono già nel titolo la meraviglia dell’insensatezza (The Gorgeous Nothings): i foglietti che parevano solo scarabocchiati sono objets trouvés, veri e propri doni per chi ha occhi per trovarli. Quanti bellissimi versi erano stati lasciati andare al caso, sui margini, su buste sventrate, spianate, scollate per tornare all’origine della loro forma, rimasugli di carta. Sui resti naufraghiamo tutti.

Alla prima penna stilografica, regalo di mio padre,

grazie di avermi reso felice il tratto, grazie di aver accompagnato le prime parole zoppicanti, le frasi piccole e storte, di avermi fatto sentire fiera di scrivere con una grafia che andò migliorando proprio in virtù della tua bellezza che mi spingeva a tornare sulla pagina ancora e ancora. Stringere la tua superficie liscia e brillante, lottare con l’inchiostro che macchiava la carta, cambiare le ricariche e osservare la mia mano guidarti, ha contribuito alla gioia modesta della mia infanzia.

Ad Awashima si viene a chiacchierare con le persone e con gli dèi. Lo scoprii durante il secondo viaggio, nell’estate del 2023, quando partimmo insieme ai bambini. L’isola si mostrò allora diversa, negli spazi attraversati dalle corse, dai giochi e dalle loro urla; altalene che non avevo mai notato prima, d’un tratto si palesavano ovunque, così le facce tra le nuvole e nell’asfalto piccole forme a cuore. I gatti, che mi erano parsi una presenza discreta, si fecero protagonisti dei passaggi tra le case e i galli che cantavano un tempo solo a certe ore, sembravano invece approntare concerti in ogni dove.

Affittammo le macchine elettriche, salimmo e scendemmo le brevi montagne, esplorammo i paesaggi disseminati di insetti, schivammo cicale che precipitavano a pioggia dagli alberi.

Fu allora che entrai per la prima volta nel ristorante che, a oggi, resta per me il migliore del mondo. Il superlativo assoluto non può ragionevolmente esistere eppure la pluralità di sapori che sperimentai tra le ciotole disposte su quel tavolo di legno, il mare e le isole a sinistra, schierate oltre l’immensa vetrata che dà sull’argine, il piglio brusco della padrona di casa, il sorriso ironico del marito, il loro cane gioioso che non ammette che i clienti, a fine pasto, vadano via (e serve uscire di nascosto), si composero tutti in un ricordo fermissimo. Tanto che, scrivendo il romanzo e immaginando una figura maschile che accompagnasse per un pezzo di strada la mia Risa – protagonista di questa storia che a quel tempo non era ancora nata –, lo vidi lì, oltre il bancone dell’Awaroha shokudō あわろは食堂, a servire «il cibo più buono del mondo» a quella giovane donna che negli indirizzi delle città, anziché trovarsi, si perdeva.

Era pieno agosto. Ricordo alle spalle le voci di Ryōsuke e dei bambini. Si rincorrevano, io non li aspettavo. Avevo caldo e camminavo soltanto.

Accelerai e, con la decisione di un appuntamento, mi spinsi fino al limitare dell’argine, lì dove un muretto chiudeva la strada che costeggiava la terra, oltre era solo il confine del mare. Mi voltai e vidi Ryōsuke chinato con l’obiettivo su qualcosa, Sōsuke ed Emilio intenti a scavalcare un mucchio di rami. Tornai a guardare davanti e, con stupore, mi accorsi a destra di un sentiero che pareva aprirsi nell’istante in cui si mostrava alla vista.

La pavimentazione mi parve integra e fu quell’inganno a spingermi avanti. Presi a salire, ovunque fotografando pareti che, a ogni curva, si rivelavano vuote. Dietro l’ennesima svolta, una nuova fitta: si intuiva di botto come i muri non proteggessero nulla. Ferraglia, scatolame poggiato accanto alla dignità di una poltrona, il campanello ancora liscio di polpastrelli, una targa che teneva fermo il nome di una famiglia.

Nell’addentrarsi senza permesso in una casa c’è qualcosa che rasenta il sacrilegio; introdursi in spazi privati, per quanto ormai lasciati dai corpi che li hanno scelti e abitati, non diminuisce il senso di profanazione, la sensazione di rendersi complici di quella devastazione – che non è pratica bensì morale. Guardare spazi in cui altri hanno edificato pezzo dopo pezzo la propria esistenza, e non provare nulla (nulla!), vedere un tavolo dove altri avvertivano in ogni dettaglio «pasto, chiacchiere, scontro, noia, amore, famiglia» rafforza la caduta di senso che, di qualunque cosa, è lo screditamento definitivo, il peggiore smantellamento.

«Il sentiero però è intatto», mi ripetevo, e crebbe la convinzione che oltre, alla prima traversa a destra o sinistra, vi abitasse qualcuno. Eppure, nessuna voce usciva dai garbugli di vegetazione, dal muschio che guadagnava intere pareti, tra i rampicanti che strozzavano tetti e mattonelle. Continuai a salire e a un certo punto neppure più il rumore del mare mi raggiungeva. Non ricordo esattamente il momento ma ricordo d’aver iniziato a sentirmi a disagio. La montagna si era ingoiata tutto.

La bellezza dell’abbandono equivale per me a quella del germoglio che, dopo un acquazzone, già appassisce.

Non me la spiego, e avverto un senso di vertigine nel non riuscire a rendermi conto di quando una cosa sta per finire. «Non potrei mai ricordare una cosa del genere…» scrive adesso mia madre, rispondendo a un messaggio in cui le ho domandato fino a che età ci ha letto le storie, «non si riflette su prime e ultime volte». Ha ragione.

Ero ancora sul sentiero quando mi è parso di vedere qualcosa muoversi oltre una finestra. Le tende tirate ma una luce forse era accesa; l’ingresso era pulito dalle erbacce, il portone abbastanza lindo e serrato come a proteggere un interno vissuto. Avevo scattato una foto dopo l’altra per quasi mezz’ora ma allora mi tramutai nell’intrusa. Apparecchiai un sorriso, consapevole d’essere vista, e sentii il bisogno di tornare dalla mia famiglia. Il cellulare però non prendeva, ero completamente isolata. L’unica maniera di ritrovarla era andargli incontro sulla spiaggia. Corsi allora giù per il sentiero, due palmi premuti sulla schiena, e fu uscendo dal vialetto – d’un tratto meno sgombro di erbacce – che vidi i bambini vagare sull’argine, cercarmi ad alta voce.

«Qualcuno abita più su, credo una sola persona», dissi più tardi a Ryōsuke, «ne sono sicura. C’è un’unica casa abitata, il resto è tornato alla natura».

Non potevo saperlo ancora ma fu da quell’esperienza che nacque il signor Watanabe, l’uomo misterioso che compare nel romanzo e che da lontano scruta Risa, la sente cantare e la spera felice.

È trascorso un anno e mezzo da quel giorno. Domani ripartiamo. Parlo con Hiraki-san, un uomo che, pur essendo originario di Kobe, ha scelto di lavorare nell’unico albergo dell’isola, che studia le lucciole di mare perché la gente scelga senza esitazione di proteggere la natura e che conosce tutto di Awashima. Mi torna alla mente quel giorno d’agosto, il sentiero, quell’unica presenza, e allora gli chiedo di quella zona in fondo alla strada, lì dove l’argine si ferma.

Hiraki-san mi risponde calmo che no, in quel grumo di case non c’è più nessuno, che molti di coloro che vi risiedevano sono morti, che altri si sono trasferiti sulla terraferma da parenti, altri ancora sono in strutture di cura.

«Sono rimaste le targhe dei nomi ma no, Laura-san, non vi abita più nessuno da anni».

Sono trasalita alla risposta.

Secondo lo shintoismo, alla morte le persone si trasformano in divinità. È stato allora che ho capito il senso di quella frase pronunciata per la prima volta con leggerezza: ad Awashima si viene per chiacchierare con le persone e con gli dèi.

Alla me del passato,

sei stata brava a non lasciarti andare allo sconforto.

Sei stata bravissima a mettere giù le forbici e a cercare una via che contemplasse la gioia…

La strada è ancora lunga ma puoi dirti brava, bravissima. Sii fiera di te stessa.

È la mattina del terzo giorno di questo ultimo viaggio sull’isola dei naufragi, degli indirizzi perduti, sull’isola degli abbandoni. Davanti al tavolo della mensa, con in faccia il giardino dove l’estate prima abbiamo acceso fuochi d’artificio con i bambini e dietro di esso la montagna che si scala in un’ora e sguscia il paesaggio del mare interno di Seto, il signor Hiraki mi racconta che ad Awashima le case crollano nell’abbandono. Eppure, insiste, esiste un momento in cui si potrebbe fare qualcosa, fermare il tempo, chiedergli di rallentare, metterci mano e riparare. Si potrebbero creare così nuove situazioni abitative perché la gente non sparisca completamente.

Ad Awashima oggi vivono solo tre bambini, uno ancora nella pancia della mamma. La popolazione è scesa in un anno sotto i cento abitanti. Ufficialmente rimangono centotrenta persone ma nella realtà sono molte meno. Non ci sono più scuole elementari.

La calma di questo posto è ciò che mi chiama a tornarvi, la sua bellezza senza superlativi, la maniera – come a Risa dice Takuto – che ha di bastarsi. Serve accettare però la malinconia che accompagna il viaggio perché, a ogni ritorno, scopro che qualcosa è andato perduto.

Nei giorni trascorsi qui salgo e scendo le colline, poi scorgo il mare e di nuovo solo vegetazione. E case, gusci vuoti di conchiglie. Cerco di parlare con le persone con un desiderio che mi pare equivalente a quello che provano loro nel parlare con me o con chiunque altro. Nessuno lo dice ma nell’isola che ospita l’ufficio postale in cui si incagliano lettere naufragate e cartoline senza indirizzo, c’è una immensa fame di parole.

Chiunque si incontri attacca bottone, infila l’ago e il filo e lo ripassa innumerevoli volte.

Come l’uomo che al tramonto incontriamo vicino al Giardino Buoy-Buoy un luogo che una signora si è inventata per recuperare il materiale di scarto venuto dal mare, e che ha riempito con decine, centinaia di boe decorate con le fantasie più ardimentose. Ha orecchie grandi da Buddha e un cappello di paglia sulla testa. Ci dirà più tardi che ha compiuto ottant’anni da un po’.

«Tutte le case intorno alla mia sono abbandonate» racconta. «I miei vecchi compagni di scuola ormai sono morti, così gli amici di una volta».

Cammina dondolando, un po’ struscia i piedi. Da giovane navigava, spiega, è arrivato fino in America, ma in Europa no, però l’America sì, e allora si passava dal mare ai fiumi, fino ai laghi, per portare le merci. Per turismo ha visto le cascate del Niagara, «Spettacolari!».

Sorride sornione come a dire, voi mi immaginate unicamente qui, ma io ne ho viste di cose. «Casa è casa, però» aggiunge, «ho sempre voluto tornare, chi viene dall’isola all’isola fa sempre ritorno». Il tempo di un ultimo scambio e va via. I nipoti abitano a Marugame, vicini in quanto la traversata da lì ad Awashima richiede solo quindici minuti, eppure non vengono mai. «Quasi quasi stasera li chiamo», conclude.

E quindi, alla fine, a chi hai scritto Laura?

All’Ufficio postale alla deriva, che in questi anni hai cercato di far conoscere a tanti, tu cosa hai scritto?

Quali parole hai scelto?

Da qualche parte, tra le lettere scritte in lingua straniera, c’è anche lei.